Orientierung in der Wirtschaftswissenschaft

Einführung in ABWL & VWL: Grundbegriffe und Grundprobleme der BWL und VWL; Verständnis betriebswirtschaftlicher Funktionen sowie mikro- und makroökonomischer Zusammenhänge.

Aufgaben – Laufzettel

Einrichtung einer Webseite /eines Blogs, beispielsweise auf wordpress.com oder selbst gehostet

Selbstvorstellung (500 Wörter) schreiben und als geschützten Artikel für die Peer Group freigeben. Startinhalt der eigenen Homepage erstellen (Impressum, Startseite, Selbstvorstellung)

Mein Tipp: JuraForum – Kostenfreies Impressum & mehr

Ich möchte euch JuraForum.de vorstellen – ein etabliertes Rechtsportal, das mich mit seiner Vielfalt und Seriosität überzeugt hat. Besonders praktisch: Dort kann man ein kostenfreies und rechtsverbindliches Impressum für die eigene Website erstellen.

Warum ich JuraForum empfehle:

Die Vielfalt von JuraForum im Überblick:

Für mich ist JuraForum eine absolute Empfehlung – nicht nur für Juristen oder BWL-Studierende, sondern für alle, die rechtliche Fragen klären oder ihre eigene Website rechtssicher gestalten möchten.

Mein Tipp: Judith Peters – „Sympatexter“

Ich möchte dir Judith Peters – auch bekannt als Sympatexter – ans Herz legen, wenn du deinen Blog, deine “Über mich”-Seite oder deine Texte mit Persönlichkeit und Wirkung gestalten willst.

Worum geht’s bei Judith Peters

Was man dort findet & wie es mir geholfen hat

Warum ich Judith Peters empfehle

– Beschreiben Sie die Kompetenzen, die Sie bereits vor dem Studium in Ausbildung, Studium & Beruf erworben haben, in Bezug auf das Studium.

– Benennen Sie Kompetenzen, die Sie in nächster Zeit erwerben oder vertiefen wollen.

– Entwickeln und visualisieren Sie daraus eine nach außen offene Struktur, in die Sie die (von Ihnen gewählten) Studieninhalte einordnen können.

Bevor ich meine Kompetenzen wie bunte Bauklötze sortiere, eine kleine,

aber wichtige Zwischenfrage: Was sind „Kompetenzen“ eigentlich genau?

Klingt theoretisch (ist es auch ein bisschen) – aber ohne diese Basis

wirkt mein Kompetenzbaum am Ende eher wie ein wackliger Busch.

Wer Lust auf ein kurzes, verständliches Warm-up hat, findet die

grundlegenden Definitionen, Abgrenzungen und Beispiele hier:

➜ Zur Seite „Kompetenzen“ (Definition & Erläuterungen)

Danach geht’s direkt weiter mit dem spannenden Teil: mein Kompetenzbaum, meine Vorerfahrungen, meine Ziele – und wie das alles mit dem Studium zusammenpasst.

Mein bisheriger Bildungs- und Berufsweg ist von Vielfalt, Eigeninitiative, langjähriger Selbstständigkeit, politischem Engagement und Vereinsarbeit geprägt. Diese Erfahrungen haben mir ein breites, interdisziplinäres Kompetenzprofil vermittelt, das für mein BWL-Studium von unmittelbarer Relevanz ist:

Unternehmerische & betriebswirtschaftliche Kompetenzen

Projektmanagement & Organisationsentwicklung

Politische & institutionelle Kompetenzen

Medien-, Marketing- & Kommunikationskompetenzen

Soziale & serviceorientierte Kompetenzen

Akademische Grundlagen

Übergreifende Schlüsselkompetenzen & persönliche Eigenschaften

Aufbauend auf meinen bisherigen praktischen Erfahrungen möchte ich meine Kenntnisse im Rahmen des BWL-Studiums systematisch vertiefen und um wissenschaftliche Methoden erweitern. Ziel ist es, aus meiner praxisnahen Kompetenzbasis ein akademisch fundiertes, strategisch nutzbares Kompetenzprofil zu entwickeln.

Betriebswirtschaftliche & finanzielle Kompetenzen

Rechtliche & organisatorische Kompetenzen

Projektmanagement & Nachhaltigkeitskompetenzen

Medien-, Marketing- & Kommunikationskompetenzen

Soziale & serviceorientierte Kompetenzen

Übergreifende Schlüsselkompetenzen

Wenn mein Lebenslauf ein Baum wäre, dann wäre er sicher kein perfekt gezogener Bonsai im Schaufenster. Eher ein wilder, bunter Apfelbaum: krumm, voller Überraschungen, mit Ästen in alle Richtungen – aber robust, standhaft und erstaunlich fruchtbar.

Diese Metapher passt, um meine Erfahrungen, mein Studium und meine zukünftigen Kompetenzen in einer nach außen offenen Struktur darzustellen.

Die Wurzeln sind das, was mich trägt – ein Mix aus Bildung, Werten, Umwegen und einer Neugier, die manchmal selbst mich nervt.

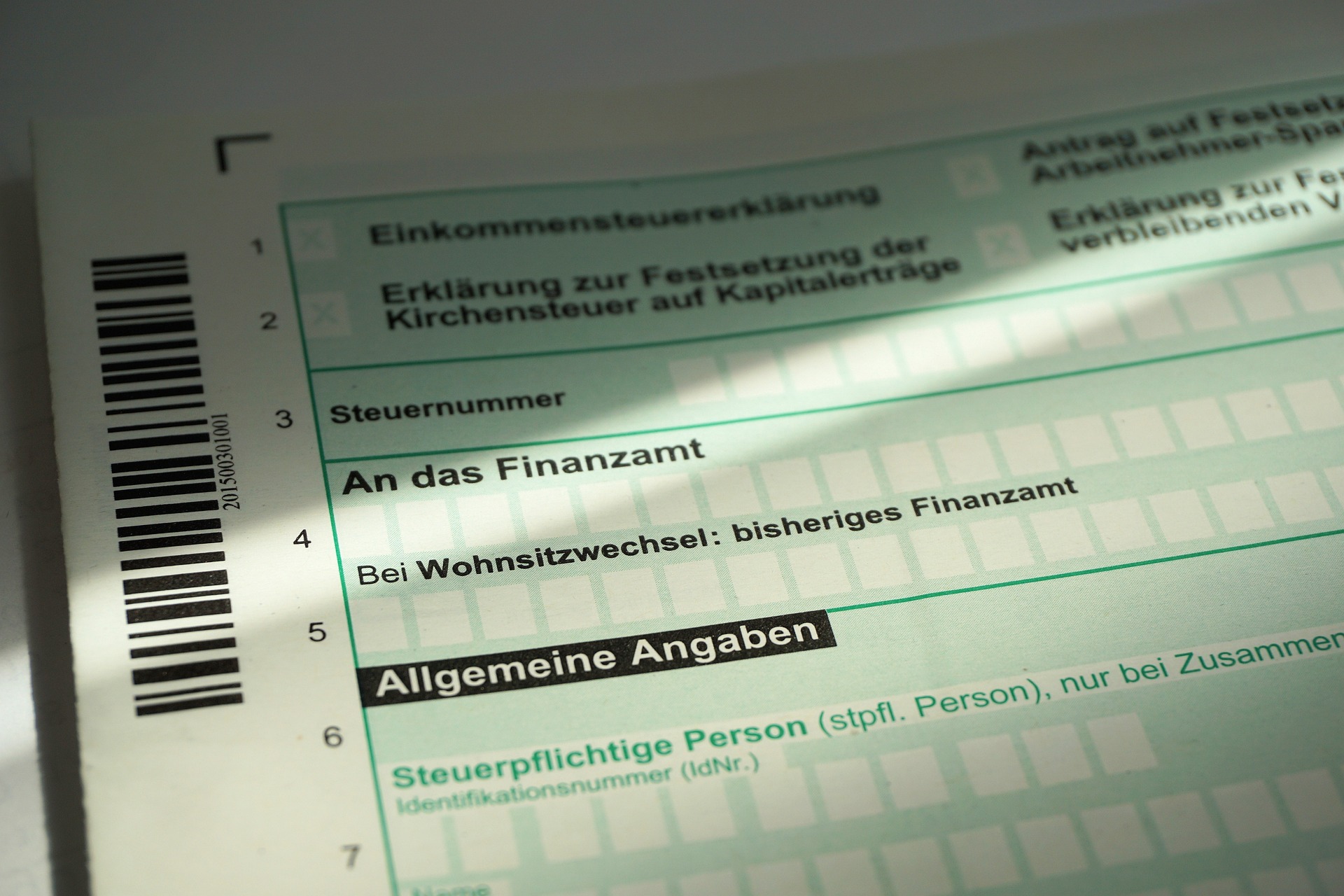

Der Stamm ist mein stabilstes Stück Lebenslauf – geformt von zwei Selbstständigkeiten,

die mich mehr gelehrt haben als jedes Lehrbuch (inklusive: wie man eine Steuererklärung

überlebt).

Der Stamm ist robust, aber voller Narben – ein ehrlicher Beweis dafür,

dass Selbstständigkeit die beste Schule für Verantwortung, Krisenbewältigung

und Durchhaltevermögen ist.

Die Äste zeigen, wie breit sich mein Lebenslauf verzweigt. Manche wachsen kräftig,

manche bleiben dünn, manche musste ich absägen – aber alle erzählen ihre Geschichte:

Die Früchte meines Baums sind die Kompetenzen, die ich geerntet habe – süß, sauer,

aber immer nahrhaft. Und durchs Studium werden sie größer und besser sortiert:

Die Krone steht für die Zukunft – nach außen offen, ständig wachsend,

immer wieder mit neuen Trieben. Kein Abschluss, sondern ein Dauerprojekt:

Mein Lebenslauf ist kein Hochglanz-Karriereplan, sondern ein lebendiger Baum der Vielfalt:

tiefe Wurzeln, ein kräftiger Stamm, verzweigte Äste, Früchte in allen Geschmacksrichtungen

und eine Krone, die nach außen wächst.

Kurz: Lernen ist für mich kein Endpunkt, sondern ein Prozess – manchmal chaotisch,

manchmal mühsam, aber immer voller Wachstum. Und ehrlich gesagt:

ein bisschen Unordnung macht den Baum erst interessant.

Kompetenzerwerb >>>> siehe je Beitrag >>>>

Einführung in ABWL & VWL: Grundbegriffe und Grundprobleme der BWL und VWL; Verständnis betriebswirtschaftlicher Funktionen sowie mikro- und makroökonomischer Zusammenhänge.

Introduction to Business English: Fachenglisch für den betriebswirtschaftlichen Kontext; Erstellung und Präsentation eines Unternehmensprofils; Geschäftskorrespondenz und internationale Kommunikation.

BGB & HGB: Analyse und Anwendung juristischer Texte (BGB, HGB); strukturierte Fallbearbeitung im Gutachtenstil; Argumentationsfähigkeit in rechtlichen Kontexten.

Wissenschaftliches Arbeiten nach anerkannten Standards; Recherche- und Zitiermethoden; kritische Bewertung von Quellen; Selbstorganisation und Zeitmanagement.

Eigenständige Organisation des Studiums unter Pandemiebedingungen; Erstellen von Hausarbeiten und Fallbearbeitungen; Umsetzung betriebswirtschaftlicher Analysen in deutscher und englischer Sprache.

Grundlagenwissen in BWL und VWL; Kenntnisse im Wirtschaftsrecht; sichere Anwendung wissenschaftlicher Methoden; Fachenglisch für Business-Kontexte.

Zusammenarbeit in Gruppenarbeiten (Academic Skills, Recht); Diskussion juristischer Fälle; Präsentation und Austausch in Englisch; Kommunikation mit Kommiliton:innen trotz eingeschränkter Lehre.

Stärkung von Selbstdisziplin, Genauigkeit und kritischem Denken; Überwindung von Unsicherheit nach längerer Studienpause; Entwicklung von Resilienz und Durchhaltevermögen in der Corona-Pandemie.

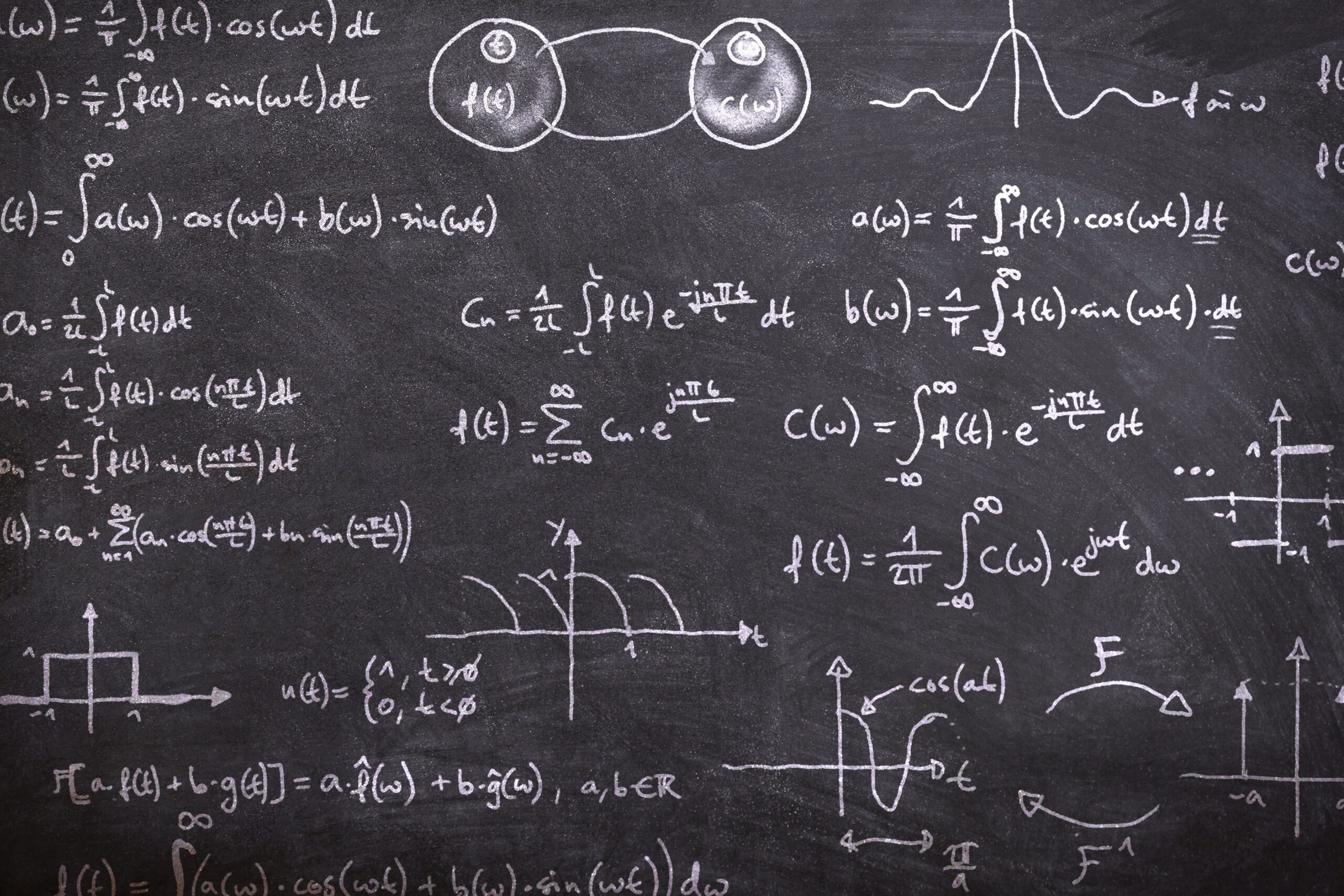

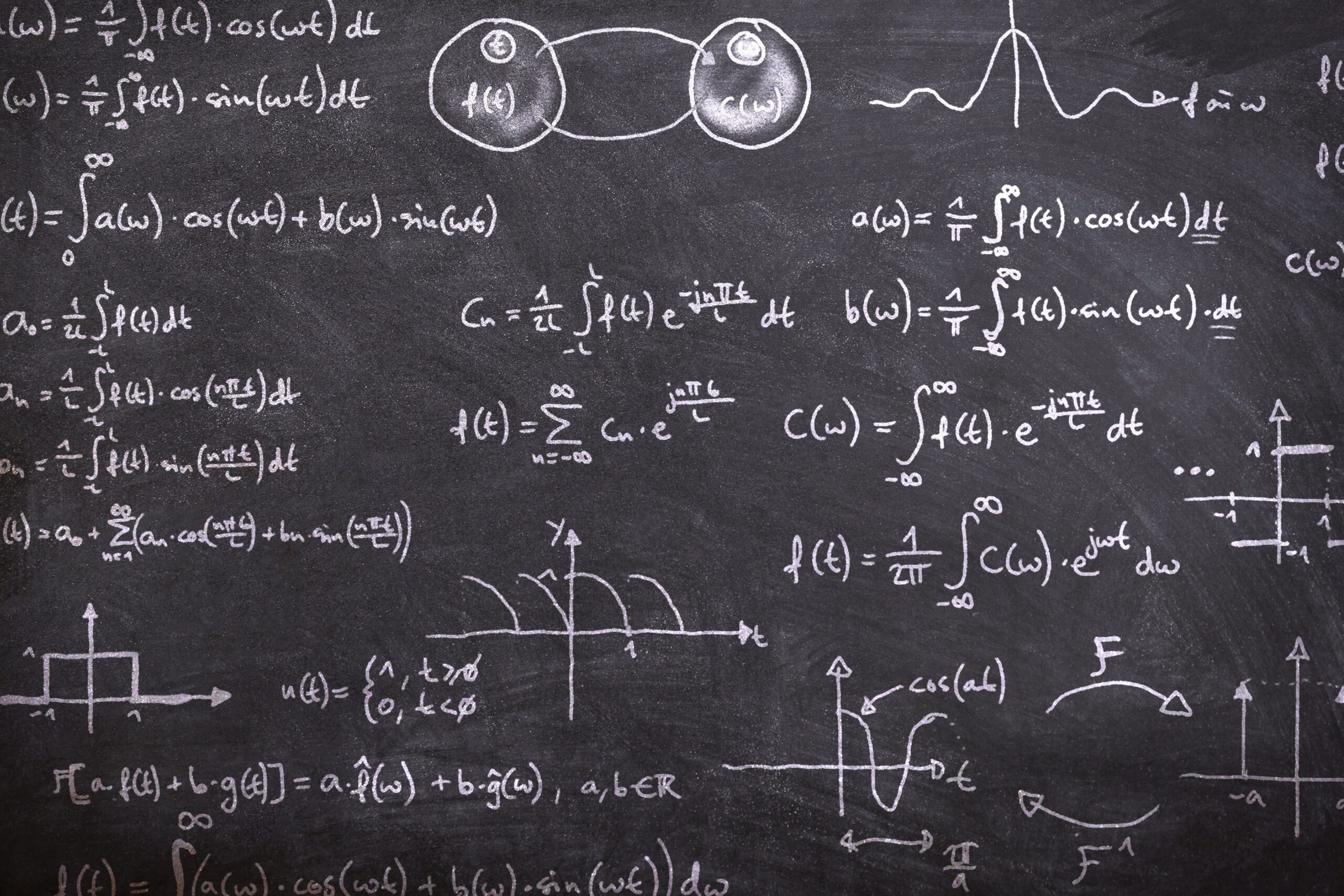

Auffrischung und Anwendung mathematischer Grundlagen (Mengenlehre, Gleichungen, Funktionen); Kurvendiskussion und Ableitungen; finanzmathematische Berechnungen (Zinsrechnung, Renten- und Schuldentilgungsformeln); Übertragung in betriebswirtschaftliche Fragestellungen

Mathematische Grundlagen für betriebswirtschaftliche Anwendungen

Lineare Algebra, Differential- und Integralrechnung

Finanzmathematik und deren Anwendungen

Mathematische Modellierung wirtschaftlicher Fragestellungen

Vertiefung von Fachenglisch im wirtschaftlichen Kontext; Analyse von Globalisation und Internationalisation; Erstellung englischsprachiger Business Reports; Anwendung von Fachvokabular im Bereich Märkte, Handel und Service; Verbindung wissenschaftlicher Arbeit mit beruflicher Praxis.

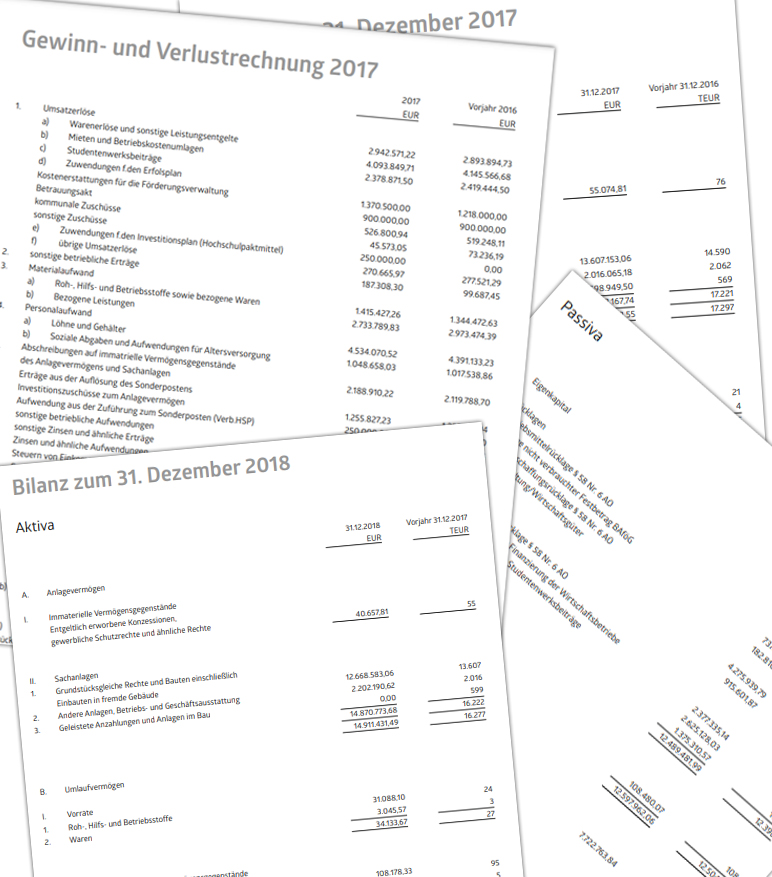

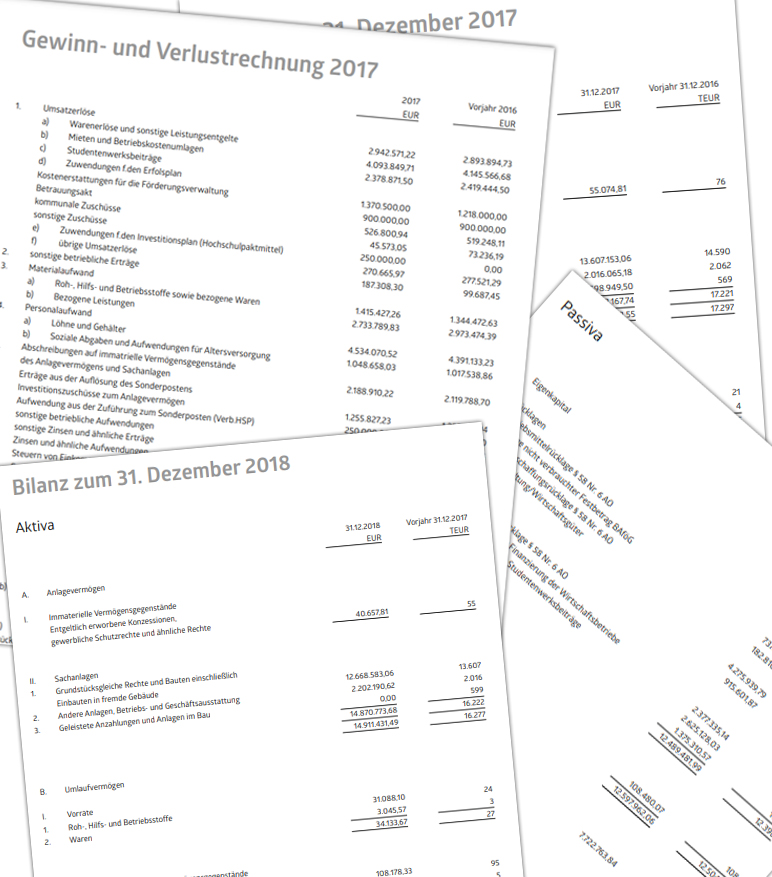

Bilanzanalyse anhand realer Geschäftsberichte; Anwendung und Interpretation von Kennzahlen und Kennzahlensystemen; kritische Reflexion der Aussagekraft klassischer Kennzahlen in Non-Profit-Organisationen; adressatengerechte Aufbereitung für unterschiedliche Stakeholder

Bearbeitung komplexer Aufgaben von der Finanzbuchhaltung bis zur Bilanzanalyse; Erstellung englischsprachiger Reports; Organisation und Durchführung digitaler Prüfungen; Umsetzung theoretischer Methoden in praktische Kontexte.

Fundiertes Wissen in Rechnungswesen, Bilanzierung und Kostenrechnung; sichere Anwendung mathematischer und finanzmathematischer Verfahren; Beherrschung von Fachenglisch im betriebswirtschaftlichen Kontext; kritische Analyse und Interpretation von Jahresabschlüssen in Unternehmen und Non-Profit-Organisationen

Zusammenarbeit in Gruppenarbeiten (Bilanzanalyse); Präsentation von Ergebnissen in deutscher und englischer Sprache; adressatengerechte Kommunikation komplexer Sachverhalte auch für nicht-finanzspezifische Zielgruppen.

Stärkung von Selbstorganisation und Disziplin in digitalen Lehr- und Prüfungsformaten; kritisches Denken und konstruktiver Umgang mit Datenlücken; Durchhaltevermögen bei komplexen mathematischen Aufgaben; Reflexion eigener Lernprozesse mit einem Schuss Selbstironie.

Recherchieren Sie 3 zuverlässige Quellen zum aktuellen Stand der Forschung zu den Kompetenzbereichen, die Sie besonders interessieren. Beschreiben Sie diese für ihre Peer Group und ordnen die Seriosität der Quelle ein.

Themengebiet: Controlling in Vereinen (NPO)

Manchmal klingt Controlling in NPO wie der Versuch, Wasser mit einer Gabel zu schöpfen – Christian Koch zeigt uns, dass es mit den richtigen Instrumenten trotzdem funktionieren kann.

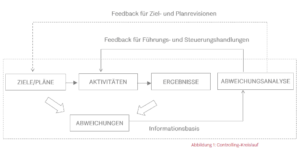

Kernaussage: Klassisches Controlling ist auch für NPO nutzbar, muss aber um ideelle Zielgrößen, steuerliche Rahmenbedingungen und Fachcontrolling ergänzt werden.

Quelle: Christian Koch: „Welches Controlling benötigen Nonprofit-Organisationen?“, in: Verbändereport, Ausgabe 1/2005.

Controlling als „graue Maus“? Prof. Andeßner zeigt, dass es in NPO nicht nur Zahlen liefert, sondern ein echter Partner für Wirkung, Lernen und Management ist.

Kernaussage: Controlling in NPO ist mehr als Kontrolle. Es verknüpft Planung, Informationsversorgung und Feedbackschleifen. Ziel ist nicht Rendite, sondern die Mission – gemessen an Wirkungen, Leistungen und Effizienz.

Quelle: René Andeßner: „Controlling – ein unverzichtbares Instrument für die erfolgsorientierte Steuerung“, in: Verwaltung & Management, 22. Jg., Heft 1.

Quelle Stand 10.2025: Verbands-Management, 48. Jahrgang, Ausgabe 1 (2022), S. 16-5. https://sonar.ch/documents/320344/files/vm_22_1_beitrag_andessner.pdf

Controlling klingt trocken? Dieses Papier zeigt, dass es bei NPOs eher wie ein Spinnennetz ist: viele Fäden, viele Wirkungen – und Controller:innen als die, die den Überblick behalten.

Kernaussage: Klassisches Controlling reicht für NPOs nicht. Es braucht eine Wirkungsorientierung, die die Mission, Stakeholder und gesellschaftliche Effekte messbar macht. Ziel ist: von bloßer Mittelverwendung hin zu überprüfbarer Wirkung.

Quelle: Bernd Halfar und IGC-Arbeitsgruppe: „Wirkungsorientiertes NPO-Controlling“, International Group of Controlling (IGC), 2008.

Schreiben Sie Ihre Fragen und Gedanken zum Studium und Ihren beruflichen Zielen auf. (ca. 400 Wörter)

Gedanken zum Studium und meinen Zielen

Mit dem Beginn meines berufsbegleitenden Studiums der Betriebswirtschaftslehre möchte ich meine bisherigen Erfahrungen gezielt mit fundiertem Wissen verknüpfen. Mein Ziel ist es, komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge besser zu verstehen und dieses Wissen in der Praxis einzusetzen – sei es in Führungsaufgaben, im Marketing, im Finanzwesen oder in der Entwicklung nachhaltiger Strategien.

Verbindung von Theorie und Praxis

Eine zentrale Frage, die mich beschäftigt, lautet: Wie lassen sich die im Studium vermittelten Inhalte konkret in meinen beruflichen Alltag übertragen? Besonders interessiert mich, welche Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich den Ausschlag geben und wie ich mein Profil so schärfen kann, dass es mich von anderen Bewerbern abhebt. Gleichzeitig bleibt für mich die Option einer Selbstständigkeit offen – mit dem Anspruch, künftig auf einer soliden strategischen Grundlage zu arbeiten.

Persönliche Erfahrungen und Anknüpfungspunkte

Mein Werdegang ist geprägt von Projekten, die Organisationstalent, Durchhaltevermögen und wirtschaftliches Denken erfordert haben. Dazu zählen unter anderem die Mitwirkung am Aufbau der Festung Mark sowie die Arbeit an der Weiterentwicklung der Alten Schule Salbke. Diese Tätigkeiten erwähne ich bewusst nur beispielhaft – sie stehen für eine Haltung, die mir wichtig ist: Ideen nicht nur entwickeln, sondern strukturiert und nachhaltig realisieren.

E-Portfolio und digitale Kompetenzen

Das E-Portfolio eröffnet mir die Möglichkeit, meinen Lernprozess sichtbar zu machen und zugleich ein professionelles Schaufenster für meine Kompetenzen zu schaffen. Hier stellen sich mir ganz praktische Fragen:

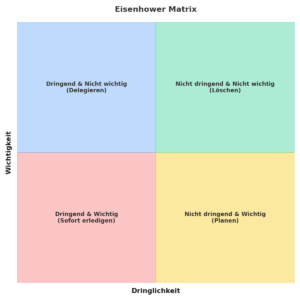

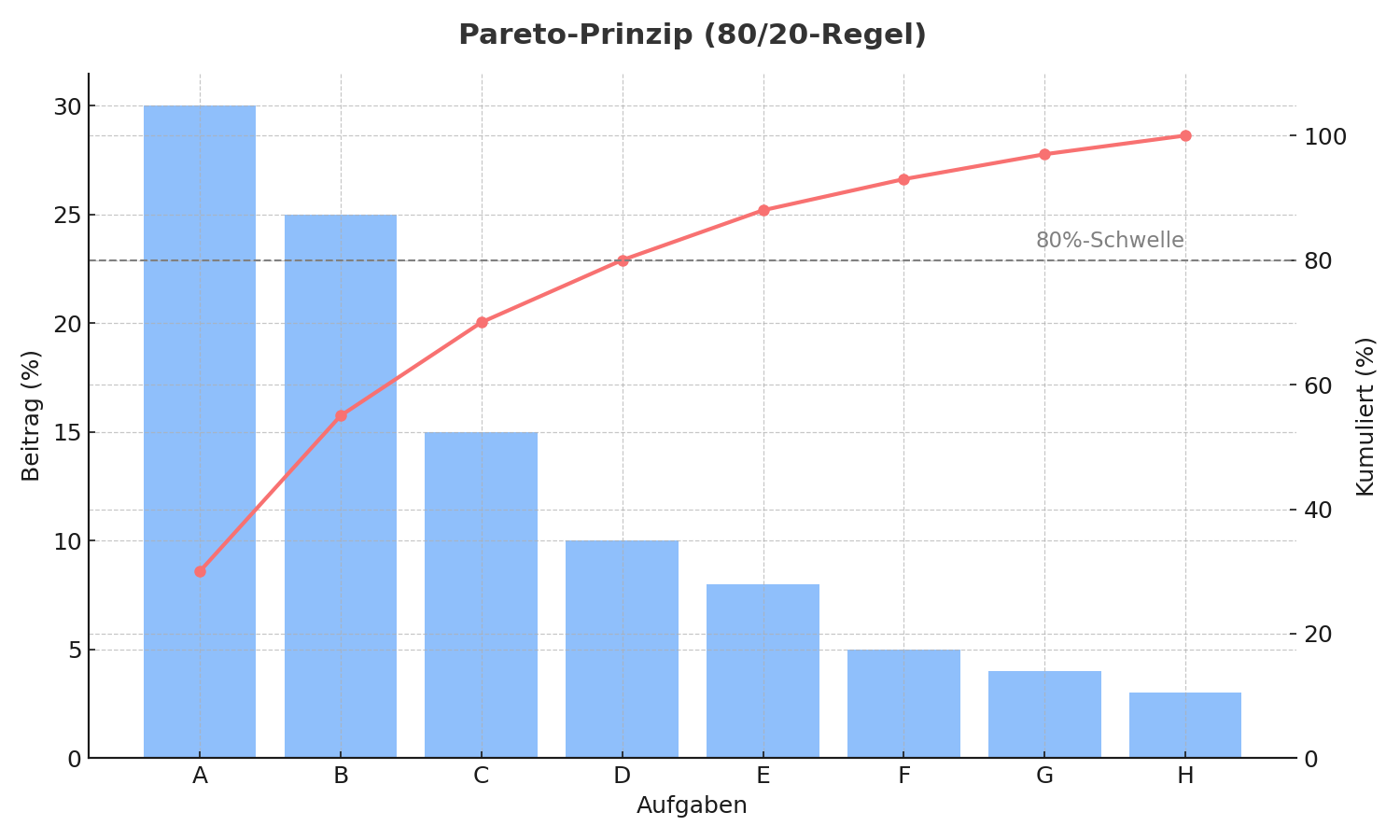

Dabei bleibt die Herausforderung, Prioritäten richtig zu setzen: Welche Aufgaben sind wichtig und dringend – und welche kann man im Sinne eines effizienten Zeitmanagements aufschieben oder vereinfachen?

2 Modelle die ich mir öfter vor Augen halten sollte:

Ausblick

Insgesamt verstehe ich mein Studium als strategische Investition in meine Zukunft. Es soll mir helfen, berufliche Optionen zu erweitern, mein Profil zu schärfen und Projekte – ob angestellt oder selbstständig – professionell und nachhaltig umzusetzen. Ich bin gespannt, welche neuen Perspektiven sich daraus ergeben und wie ich meine persönlichen Interessen künftig noch klarer mit betriebswirtschaftlichem Know-how verbinden kann.

Quellen:

Organisationshandbuch aus der Organisations- und Managementpraxis der Bundesverwaltung

Ausführliche Dokumentation des ersten Konsultationsgesprächs und der folgenden persönlichen Zielsetzung für das weitere Studium. (800 Wörter)

Der erste Konsultationstermin zum Studienfortschritt bot für mich die Gelegenheit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Dabei wurde schnell deutlich: Der Studienstart verlief alles andere als geradlinig. Theorie, Praxis und Realität bewegten sich bislang eher in parallelen Bahnen – mit gelegentlichen Kollisionen.

Schon vor Beginn meines Studiums verfügte ich über digitale Vorerfahrungen aus meiner selbstständigen Tätigkeit als Fotograf. Unter der Domain betrieb ich eine Website, die ich mit dem Magix Web Designer erstellt hatte. Mit XML-, CSS- und JavaScript-Anpassungen entstand zwar eine funktionierende Seite, doch sie wirkte inzwischen so zeitgemäß wie ein analoger Dia-Projektor.

Mit Beginn des Studiums entschied ich mich, ein neues digitales Zuhause für mein Portfolio zu schaffen: www.Altmann-MD.de. Der Plan: eine moderne WordPress-Installation, die langfristig mein E-Portfolio tragen sollte.

Die Realität: Mehrere Neuinstallationen, Serverprobleme bei Strato und eine Vielzahl von Updates führten dazu, dass ich mehrfach wieder bei Null anfangen musste. Was als effizienter Relaunch geplant war, entwickelte sich zu einem Geduldsspiel und Experiment mit der WordPress Anwendung.

Positiv bleibt: Ich habe viel über WordPress gelernt – vor allem über seine Launen. Außerdem entstand aus diesen Rückschlägen eine nachhaltige Arbeitsweise. Um nicht immer alles zu verlieren, richtete ich mir eine OneNote-Datei ein, in der ich sämtliche Texte und Inhalte sammelte.

Zum Zeitpunkt des ersten Konsultationsgesprächs präsentierte sich mein E-Portfolio im Wesentlichen als Grundgerüst:

Die eigentlichen Inhalte konnte ich nur als Texte in OneNote nachweisen. Online sichtbar war also bisher wenig. Es handelt sich um einen klassischen „Rohbau“ – das Fundament ist gelegt, die Zimmer sind abgesteckt, aber die Einrichtung fehlt noch.

Besonders herausfordernd empfand ich die Aufgabe, meine bisherigen Kompetenzen zu reflektieren:

Hier stellte sich für mich die grundlegende Frage: Was sind eigentlich Kompetenzen?

Sind es Fähigkeiten, Haltungen oder Erfahrungen? Diese Unsicherheit machte die Bearbeitung schwieriger. Erste Ansätze finden sich auf meinen Portfolioseiten Grundlage und Kompetenzen, doch eine schlüssige, visuell ansprechende Struktur steht noch aus.

Ein weiterer Punkt, den ich bislang vernachlässigt habe, ist die regelmäßige Reflexion der Studieninhalte im Austausch mit Lehrenden und Kommiliton*innen.

Die Corona-Pandemie spielte hierbei eine nicht unwesentliche Rolle: Lockdowns und Online-Vorlesungen reduzierten den direkten Austausch erheblich. Zwar gab es digitale Diskussionsrunden, doch spontane Gespräche und Feedbackmöglichkeiten gingen verloren.

Als Konsequenz habe ich begonnen, mir stärker selbst Feedback zu geben. Diese Form der Reflexion ist ungewohnt, aber sie stärkt die Eigenständigkeit und Selbstkritik.

So mühsam die vielen technischen Probleme auch waren – sie hatten auch ihr Gutes. Ich habe gelernt:

Vor allem habe ich verstanden, dass Rückschläge keine verlorene Zeit sind, sondern Lernschritte. Jede Neuinstallation und jeder Fehlversuch haben meinen Umgang mit digitalen Werkzeugen verbessert.

Aus den bisherigen Erfahrungen ergeben sich für mich klare Ziele:

Das erste Semester war geprägt von technischen Hürden, organisatorischen Umwegen und inhaltlichen Lücken. Doch genau diese Schwierigkeiten haben mir wichtige Kompetenzen vermittelt: Durchhaltevermögen, Selbstorganisation und die Fähigkeit, Fehler als Lernquelle zu nutzen.

Mein Portfolio ist aktuell zwar noch ein Rohbau, doch das Fundament steht. Die kommenden Semester sollen dazu dienen, diesen Rohbau mit Leben zu füllen – Stein für Stein, Seite für Seite.

Mit einem kleinen Augenzwinkern lässt sich sagen: Mein Portfolio ist noch nicht fertig eingerichtet, aber die Einweihungsparty ist bereits geplant.

Nach den ersten beiden Semestern meines berufsbegleitenden BWL-Studiums kann ich meine Kompetenzstruktur deutlich besser greifen als noch zu Beginn. Damals war vieles Theorie – heute habe ich konkrete Erfahrungen gesammelt und erste Routinen entwickelt. Ob wissenschaftliches Arbeiten, Bilanzanalysen oder der Umgang mit digitalen Prüfungsformaten: ich konnte Grundlagen festigen und praktisch anwenden. Gleichzeitig sehe ich klar, welche Bereiche ich noch ausbauen möchte, um ein rundes Kompetenzprofil zu entwickeln.

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich meine Kompetenzen nach dem KODE® KompetenzAtlas bisher entwickelt haben. Sie macht sichtbar, wo ich bereits ein stabiles Fundament gelegt habe und wo noch Baustellen sind, an denen ich in den kommenden Semestern gezielt arbeiten werde. Für mich ist diese Struktur nicht nur eine Momentaufnahme, sondern auch ein Arbeitsinstrument:

Sie hält meinen bisherigen Weg fest, gibt Orientierung für die nächsten Schritte und zeigt, dass Lernen und Weiterentwicklung nie abgeschlossen sind.

| Kompetenzbereich | Erreicht (1. & 2. Semester) | Offen / Geplant |

|---|---|---|

| Aktivitäts- & Handlungskompetenz | - Hausarbeiten, Reports und Fallstudien erfolgreich bearbeitet - Bilanzanalysen, mathematische Aufgaben, Business Reports umgesetzt - Anpassung an digitale Lern- und Prüfungsformate - Strukturiertes Arbeiten trotz unsicherer Rahmenbedingungen - Erste Verantwortung in Gruppen- und Studienprojekten | - Praxisübergreifende Projekte (Controlling, Marketing, Projektmanagement) - Routinen im Transfer von Theorie in komplexe reale Probleme - Größere Eigenverantwortung in Projekten - Stärkere Anwendung erlernter Methoden im Berufsalltag |

| Fach- & Methodenkompetenz | - Fundiertes Wissen in BWL/VWL und Rechnungswesen - Bilanzierung und Kostenrechnung als solides Fundament - Anwendung finanzmathematischer Methoden - Sicheres wissenschaftliches Arbeiten (Recherche, Zitieren, Struktur) - Fachenglisch im Kontext Business Reports | - Vertiefung in Controlling, Finanzierung, Marketing, Personal - Datenanalyse- und Visualisierungskompetenz - Strategische Instrumente (Investitionsrechnung, Zielkosten) - Weiterentwicklung NPO-spezifischer Kenntnisse - Interdisziplinäre Verknüpfung von BWL-Fächern |

| Sozial-kommunikative Kompetenz | - Teamarbeit in Projekten und Übungen - Präsentationen in Deutsch und Englisch - Erste Schritte im Konfliktmanagement - Aktives Zuhören und zielgerichtete Kommunikation - Adressatengerechte Aufbereitung komplexer Inhalte | - Vertiefung Konfliktmanagement & Deeskalation - Leadership-Skills: Teams führen, motivieren - Interkulturelle Kommunikation ausbauen - Verhandlungs- und Gesprächsführungskompetenzen - Sicheres Auftreten in kritischen Präsentationen |

| Personale Kompetenz | - Selbstorganisation, Disziplin und Durchhaltevermögen - Kritisches Denken und Umgang mit unvollständigen Daten - Persönlichkeitsentwicklung (Eisenhower, Pareto, SMART, 1%-Methode) - Orientierung am Konzept Ikigai - Gelassenheit und Selbstironie in Prüfungs- und Lernsituationen | - Nachhaltige Integration der Methoden in Alltag und Beruf - Aufbau von Resilienz und Belastbarkeit - Langfristige Zieldefinition durch Selbstreflexion - Stärkung von Entscheidungsstärke und Eigeninitiative - Vertiefung des persönlichen Ikigai als Orientierungsrahmen |

Das Buch Die 1%-Methode von James Clear ist ein internationaler Bestseller, der sich mit der Macht kleiner Gewohnheiten beschäftigt.

Rein fachlich ist es kein wissenschaftliches Standardwerk – ich könnte also nicht damit bei einer Klausur in BWL glänzen.

Aber gerade deswegen habe ich es ausgewählt: Es verbindet Forschung aus Psychologie und Neurowissenschaft mit vielen praktischen Tipps,

die auch für jemanden wie mich, der berufsbegleitend studiert und sich nebenbei noch in Projekte stürzt, ziemlich hilfreich sein können.

James Clear bringt die Idee auf den Punkt: Wer sich jeden Tag nur um ein Prozent verbessert, erzielt auf lange Sicht erstaunliche Ergebnisse.

Klingt erstmal banal – aber wie beim Flugzeug, das nur ein paar Grad abweicht und plötzlich in einer völlig anderen Stadt landet,

machen kleine Kursänderungen einen großen Unterschied.

Das Buch Die 1%-Methode von James Clear ist ein internationaler Bestseller, der sich mit der Macht kleiner Gewohnheiten beschäftigt.

Rein fachlich ist es kein wissenschaftliches Standardwerk – ich könnte also nicht damit bei einer Klausur in BWL glänzen.

Aber gerade deswegen habe ich es ausgewählt: Es verbindet Forschung aus Psychologie und Neurowissenschaft mit vielen praktischen Tipps,

die auch für jemanden wie mich, der berufsbegleitend studiert und sich nebenbei noch in Projekte stürzt, ziemlich hilfreich sein können.

James Clear bringt die Idee auf den Punkt: Wer sich jeden Tag nur um ein Prozent verbessert, erzielt auf lange Sicht erstaunliche Ergebnisse.

Klingt erstmal banal – aber wie beim Flugzeug, das nur ein paar Grad abweicht und plötzlich in einer völlig anderen Stadt landet,

machen kleine Kursänderungen einen großen Unterschied.

Die drei zentralen Prinzipien sind:

Clear macht daraus vier simple Regeln:

| Gesetz | Gute Gewohnheiten | Schlechte Gewohnheiten |

|---|---|---|

| 1. Auslöser | sichtbar machen | verstecken |

| 2. Verlangen | attraktiv gestalten | unattraktiv machen |

| 3. Reaktion | einfach halten | erschweren |

| 4. Belohnung | befriedigend machen | unbefriedigend machen |

Besonders hilfreich fand ich die Zwei-Minuten-Regel: Jede neue Gewohnheit so klein machen, dass sie in zwei Minuten erledigt ist.

Zum Beispiel: „Buch für die Bachelorarbeit nur aufschlagen“ – klingt machbar. Ob man danach auch liest, ist die Kür.

Stärken:

Schwächen:

Die 1%-Methode ist ein Buch, das mich gleichzeitig motiviert und ein wenig ertappt hat.

Ich habe gemerkt: Viele meiner „Ich fang morgen an“-Pläne scheitern nicht an mangelndem Wissen, sondern an fehlenden Routinen.

Gerade im berufsbegleitenden Studium, wo man Job, Projekte und Lernen unter einen Hut bringen muss, helfen kleine Gewohnheiten mehr als große Vorsätze.

Ob ich das Gelernte immer konsequent umsetze? Naja, sagen wir mal: Ich arbeite daran – in 1-Prozent-Schritten.

Und wenn es mal nicht klappt, dann sehe ich das als praktischen Beweis, dass auch Selbsthilfebücher keine Wunder bewirken.

Wenn ich heute auf meine bisherige Studienzeit zurückblicke, kann ich sagen: Es war ein wilder, aber lohnender Ritt. „Back to school“ – und zwar wortwörtlich. Der Einstieg ins Studium vor der Corona-Pandemie fühlte sich an wie eine Zeitreise zurück in die Berufsschule: volle Hörsäle, echte Diskussionen, frischer Kaffee statt Headset und Webcam. Es war erfrischend, wieder in einem Raum mit Menschen zu sitzen, die, abgesehen von ein paar Ausnahmen, deutlich jünger waren als ich – ungebunden, kinderlos und motiviert, berufsbegleitend den nächsten Karriereschritt zu gehen. Ich hingegen kam mit etwas mehr Lebenserfahrung, einer kleinen Tochter und der festen Absicht, mir selbst zu beweisen, dass ich auch diesen Hochschulabschluss schaffen kann – nachdem das erste Studium irgendwann zwischen Arbeit und Alltag auf der Strecke geblieben war.

Der Start ins Studium war eine Mischung aus Aufbruchsstimmung und Rechenschock. Wirtschaftsmathematik, Mengenlehre, Gleichungen, Zinsrechnung – alles Dinge, die ich irgendwo im Hinterkopf hatte, aber schon lange nicht mehr gebraucht hatte.

Rechnungswesen fühlte sich vertrauter an, vielleicht, weil ich als Selbstständiger ohnehin mit Einnahmen, Kosten und Deckungsbeiträgen jonglierte – wenn auch eher nach Bauchgefühl als nach HGB-Logik. Schnell wurde klar: Mein Bauchgefühl war nicht schlecht, aber weit entfernt von einer Gewinnmaximierungsstrategie. Die Systematik hinter den Zahlen zu verstehen, war der erste große Aha-Moment.

Das erste Semester hat mich gezwungen, meine Art zu denken umzustellen – weg vom spontanen Improvisieren hin zum analytischen Planen. Und das war, ehrlich gesagt, überfällig.

Mit der „Praxisreflexion I – Rechnungswesen“ im zweiten Semester wurde es konkreter. Die Bilanzanalyse des Studentenwerks Magdeburg war das erste Projekt mit echtem Praxisbezug – und auch die erste Erfahrung, dass Theorie und Wirklichkeit nicht immer dieselbe Sprache sprechen.

Als Mitarbeiter des Studentenwerks hatte ich zwar Zugang zu den Strukturen, aber nicht unbedingt zu allen Zahlen. Bildungsfreistellung? Abgelehnt. Fachliche Unterstützung? Fehlanzeige. Das Projekt interessierte meine Vorgesetzten ungefähr so sehr wie die Wettervorhersage für nächste Woche.

Gerade das machte den Kurs so wertvoll. Ich musste lernen, mit unvollständigen Informationen zu arbeiten, Lücken durch plausible Annahmen zu schließen und trotzdem zu stimmigen Ergebnissen zu kommen. Am Ende stand weniger die perfekte Kennzahl im Vordergrund, sondern die Fähigkeit, kritisch zu analysieren, transparent zu dokumentieren und meine Schlussfolgerungen nachvollziehbar zu begründen.

Ich habe in diesem Semester gelernt, dass „keine Daten“ auch eine Information sein kann – und dass Zahlen nicht die Wahrheit sagen, wenn man sie nicht zu deuten weiß.

Mit Controlling, Wirtschaftsstatistik und Finanzwirtschaft kam im dritten Semester die Königsdisziplin: Überblick behalten, Zusammenhänge erkennen, Prioritäten setzen.

Controlling brachte Struktur in meine bisherige Erfahrungswelt – Kostenarten, Kostenstellen, Deckungsbeiträge, Break-Even-Punkte. Alles bekam plötzlich eine Formel, eine Methode, ein Raster.

In der Wirtschaftsstatistik lernte ich dann, dass Zahlen sich wunderbar zur Manipulation eignen. Mit der richtigen Achsenwahl oder Prozentbasis lässt sich fast alles besser oder schlechter darstellen, als es ist. Der Kurs war weniger trockene Mathematik, sondern vielmehr Medienkompetenz mit Taschenrechner.

Die Praxisreflexion II – Finanzwirtschaft führte das Ganze zusammen. Liquidität, Cashflow, Working Capital – Themen, die in der Theorie elegant klingen, in der Praxis aber echte Nerven kosten. Besonders die Gruppenarbeit im digitalen Raum war eine Herausforderung: drei Leute, drei Zeitpläne, drei Vorstellungen davon, was „zeitnah“ bedeutet. Aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen – und die Erfahrung war Gold wert.

Ich habe in dieser Phase gelernt, dass man auch ohne perfekte Rahmenbedingungen gute Ergebnisse erzielen kann, wenn man Geduld, Struktur und ein Minimum an Humor behält.

Wenn ich meine Lernweise heute mit der zu Beginn des Studiums vergleiche, liegen Welten dazwischen.

Zu Beginn war es noch ein wilder Mix aus Improvisation und Nachtschichten. Heute arbeite ich strukturierter, dokumentiere akribischer und habe mir eine Art redundantes Sicherungssystem angewöhnt – nicht zuletzt dank diverser technischer Rückschläge mit dem E-Portfolio.

Ich halte Inhalte doppelt fest, speichere Versionen an mehreren Orten und kann inzwischen fast schon sagen: „Wenn’s brennt, hab ich’s wenigstens gut dokumentiert.“

Diese Form von Selbstorganisation war anfangs reiner Selbstschutz, ist mittlerweile aber Teil meiner Arbeitsweise – im Studium wie im Job.

Beruflich bin ich nach wie vor im Studentenwerk Magdeburg tätig, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Beratung. Ich habe mich mit der festen Struktur eines Angestelltenverhältnisses angefreundet – geregelte Zeiten, Feierabend um 16 Uhr, keine spontanen Nachtschichten mehr. Anfangs war das ein Luxus, den ich als ehemaliger Selbstständiger gar nicht kannte.

Doch mit den Inhalten des Studiums kam langsam die Erkenntnis: ganz ohne Eigeninitiative und Gestaltungsfreiraum fehlt etwas. Ich entwickle mich immer mehr zu einem Intrapreneur – allerdings ohne Auftrag.

Engagement und neue Ideen stoßen nicht immer auf offene Ohren, und Wertschätzung ist nicht automatisch inklusive. Aber das Studium hilft mir, solche Dynamiken einzuordnen, professionell zu bleiben und langfristig zu denken.

Ich sehe meine Zukunft klar im Projekt- und Organisationsmanagement – dort, wo Strategie, Kommunikation und wirtschaftliches Denken zusammenkommen.

Was ich dagegen nicht anstrebe: eine rein administrative oder buchhalterische Tätigkeit. Tabellen sind großartig – aber bitte mit Sinn, Ziel und einer Prise Leben dazwischen.

Das Studium hat mir nicht nur Wissen vermittelt, sondern meine Haltung verändert.

Ich habe gelernt, dass Perfektion kein realistisches Ziel ist – weder im Studium noch im Leben.

Viel wichtiger ist, dranzubleiben, Prioritäten zu setzen und auch mal loszulassen.

Ich habe ein Gespür dafür entwickelt, wann ich produktiv bin, wann ich eine Pause brauche und wann ich Dinge einfach mit Gelassenheit betrachten sollte.

Selbstorganisation, Disziplin und Reflexionsfähigkeit sind längst keine abstrakten Begriffe mehr, sondern gelebte Praxis. Und ja, ich kann mittlerweile ganz gut über mich selbst lachen – besonders, wenn mal wieder alles gleichzeitig schiefläuft und trotzdem am Ende irgendwie funktioniert.

Nach drei Semestern sehe ich klarer, wohin die Reise geht. Das Studium hat mich in meinem analytischen Denken gestärkt, meinen kritischen Blick auf Zahlen geschärft und mir gezeigt, dass Lernen nicht aufhört, sobald die Klausur vorbei ist.

Ich möchte in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen, Projekte führen, Strukturen mitgestalten – aber ohne den Fehler zu machen, die menschliche Seite dabei zu vergessen.

Reine Theorie reizt mich wenig, reine Verwaltung noch weniger. Ich will gestalten, organisieren und dabei verstehen, wie wirtschaftliche Entscheidungen wirken – im Unternehmen wie im Alltag.

Kurz gesagt: Ich habe gelernt, Ordnung in komplexe Zusammenhänge zu bringen, Verantwortung zu übernehmen und trotzdem den Humor zu behalten.

Oder, um es auf den Punkt zu bringen: Back to School – und weiter mit dem Laptop auf die Couch.

Einführung in ABWL & VWL: Grundbegriffe und Grundprobleme der BWL und VWL; Verständnis betriebswirtschaftlicher Funktionen sowie mikro- und makroökonomischer Zusammenhänge.

Introduction to Business English: Fachenglisch für den betriebswirtschaftlichen Kontext; Erstellung und Präsentation eines Unternehmensprofils; Geschäftskorrespondenz und internationale Kommunikation.

BGB & HGB: Analyse und Anwendung juristischer Texte (BGB, HGB); strukturierte Fallbearbeitung im Gutachtenstil; Argumentationsfähigkeit in rechtlichen Kontexten.

Wissenschaftliches Arbeiten nach anerkannten Standards; Recherche- und Zitiermethoden; kritische Bewertung von Quellen; Selbstorganisation und Zeitmanagement.

Eigenständige Organisation des Studiums unter Pandemiebedingungen; Erstellen von Hausarbeiten und Fallbearbeitungen; Umsetzung betriebswirtschaftlicher Analysen in deutscher und englischer Sprache.

Grundlagenwissen in BWL und VWL; Kenntnisse im Wirtschaftsrecht; sichere Anwendung wissenschaftlicher Methoden; Fachenglisch für Business-Kontexte.

Zusammenarbeit in Gruppenarbeiten (Academic Skills, Recht); Diskussion juristischer Fälle; Präsentation und Austausch in Englisch; Kommunikation mit Kommiliton:innen trotz eingeschränkter Lehre.

Stärkung von Selbstdisziplin, Genauigkeit und kritischem Denken; Überwindung von Unsicherheit nach längerer Studienpause; Entwicklung von Resilienz und Durchhaltevermögen in der Corona-Pandemie.

Auffrischung und Anwendung mathematischer Grundlagen (Mengenlehre, Gleichungen, Funktionen); Kurvendiskussion und Ableitungen; finanzmathematische Berechnungen (Zinsrechnung, Renten- und Schuldentilgungsformeln); Übertragung in betriebswirtschaftliche Fragestellungen

Mathematische Grundlagen für betriebswirtschaftliche Anwendungen

Lineare Algebra, Differential- und Integralrechnung

Finanzmathematik und deren Anwendungen

Mathematische Modellierung wirtschaftlicher Fragestellungen

Vertiefung von Fachenglisch im wirtschaftlichen Kontext; Analyse von Globalisation und Internationalisation; Erstellung englischsprachiger Business Reports; Anwendung von Fachvokabular im Bereich Märkte, Handel und Service; Verbindung wissenschaftlicher Arbeit mit beruflicher Praxis.

Bilanzanalyse anhand realer Geschäftsberichte; Anwendung und Interpretation von Kennzahlen und Kennzahlensystemen; kritische Reflexion der Aussagekraft klassischer Kennzahlen in Non-Profit-Organisationen; adressatengerechte Aufbereitung für unterschiedliche Stakeholder

Bearbeitung komplexer Aufgaben von der Finanzbuchhaltung bis zur Bilanzanalyse; Erstellung englischsprachiger Reports; Organisation und Durchführung digitaler Prüfungen; Umsetzung theoretischer Methoden in praktische Kontexte.

Fundiertes Wissen in Rechnungswesen, Bilanzierung und Kostenrechnung; sichere Anwendung mathematischer und finanzmathematischer Verfahren; Beherrschung von Fachenglisch im betriebswirtschaftlichen Kontext; kritische Analyse und Interpretation von Jahresabschlüssen in Unternehmen und Non-Profit-Organisationen

Zusammenarbeit in Gruppenarbeiten (Bilanzanalyse); Präsentation von Ergebnissen in deutscher und englischer Sprache; adressatengerechte Kommunikation komplexer Sachverhalte auch für nicht-finanzspezifische Zielgruppen.

Stärkung von Selbstorganisation und Disziplin in digitalen Lehr- und Prüfungsformaten; kritisches Denken und konstruktiver Umgang mit Datenlücken; Durchhaltevermögen bei komplexen mathematischen Aufgaben; Reflexion eigener Lernprozesse mit einem Schuss Selbstironie.

Anwendung von Kostenarten- und Kostenstellenrechnung; Durchführung von Entscheidungsrechnungen; Analyse von Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung; Einsatz operativer Instrumente wie Break-Even-Analyse und Deckungsbeitragsrechnung; Bilanz- und Jahresabschlussanalyse zur Bewertung finanzieller Stabilität.

Grundlagen der Datenanalyse ohne komplexe Formeln; Berechnung und Interpretation von Häufigkeiten, Lage- und Streuungsmaßen; Untersuchung empirischer Zusammenhänge über Korrelation und Regression; Analyse von Zeitreihen; kritische Reflexion statistischer Darstellungen und möglicher Manipulationen.

Vertiefung des wirtschaftsbezogenen Fachvokabulars; Analyse und Diskussion von Fallstudien; Erstellung und Präsentation englischsprachiger Vorträge; praktische Anwendung am Beispiel Corporate Design;

Vergleich von Best-Practice- und Worst-Case-Szenarien zur Verdeutlichung wirtschaftlicher Zusammenhänge.

Grundlagen und Anwendung der Liquiditätsanalyse; Berechnung

und kritische Einordnung der Liquiditätsgrade; Bedeutung von Cashflow und Working Capital; Teamarbeit

im digitalen Format; Analyse und Präsentation am Praxisbeispiel Allianz Versicherung.

Bearbeitung betriebswirtschaftlicher Aufgaben von Kostenrechnung bis Liquiditätsanalyse; Erstellung englischsprachiger Präsentationen und Berichte; Organisation digitaler Gruppenarbeiten und die Umsetzung theoretischer Modelle in praxisnahe Kontexte.

Vertieftes Wissen in Controlling, Statistik und Finanzwirtschaft; sichere Anwendung von Verfahren wie Break-Even-Analyse, Korrelations- und Regressionsrechnung sowie Liquiditätsgraden; kompetenter Umgang mit wirtschaftsbezogenem Englisch; kritische Analyse und Interpretation von Jahresabschlüssen und Finanzberichten.

Kooperation in digitalen Projektteams, Präsentation komplexer Inhalte in deutscher und englischer Sprache, adressatengerechte Aufbereitung von Ergebnissen auch für fachfremde Zielgruppen und sachlicher Austausch in Diskussionen zu wirtschaftlichen Fragestellungen.

Weiterentwicklung von Selbstorganisation und Disziplin in digitalen Lehr- und Prüfungsformaten; kritische Reflexion im Umgang mit Zahlen und deren Aussagekraft; Ausdauer bei anspruchsvollen Analysen und Sprachaufgaben; bewusste Auseinandersetzung mit eigenen Lernprozessen und die Fähigkeit, Herausforderungen mit Gelassenheit zu bewältigen.

Grundlagen und Strategien des modernen Marketings; Analyse von Zielgruppen und Bedürfnissen nach Maslow;

Entwicklung von Marketingzielen und -strategien; Einsatz klassischer Instrumente des Marketing-Mix (Produkt, Preis, Distribution, Kommunikation);

Anwendung von Analysemodellen wie SWOT-, Portfolio- und Produktlebenszyklusanalysen sowie ergänzender Modelle wie AIDA, Funnel und Customer Journey.

Theoretische und praktische Grundlagen der Existenzgründung und Unternehmensnachfolge;

Erstellung eines Businessplans und Entwicklung eines Pitch Decks; Markt- und Wettbewerbsanalysen;

Einführung in Intrapreneurship und Entrepreneurship.

Verbindung psychologischer Theorien mit wirtschaftlichen Handlungsfeldern;

Schwerpunkte in Arbeits-, Organisations- und Konsumentenpsychologie; Untersuchung von Wahrnehmung, Motivation, Vertrauen und Gerechtigkeitsempfinden;

Einfluss psychologischer Faktoren auf Führung, Werbung und Konsumverhalten;

Analyse von Stress, Beanspruchung und Work-Life-Balance im Arbeitskontext.

Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung der Customer Journey;

Analyse von Zielgruppen, Kommunikationskanälen und Touchpoints im Fachbereich Wohnen des Studentenwerks Magdeburg;

Erstellung und Visualisierung einer Customer Journey Map;

Selbstständige Planung, Strukturierung und Umsetzung komplexer Marketing-, Gründungs- und Analyseprojekte;

zielgerichtete Anwendung theoretischer Modelle auf praxisnahe Aufgabenstellungen;

effiziente Organisation und Durchführung digitaler Gruppenarbeiten.

Fundiertes Wissen in Marketing, Wirtschaftspsychologie und Gründungsmanagement;

sichere Anwendung von Analyseinstrumenten wie SWOT-, Portfolio- und Customer-Journey-Analysen;

kompetente Erstellung und Präsentation von Businessplänen;

kritische Bewertung psychologischer und wirtschaftlicher Einflussfaktoren auf Entscheidungsprozesse.

Kooperative Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams;

klare und adressatengerechte Kommunikation komplexer Inhalte in deutscher und englischer Sprache;

sachlicher Austausch in Diskussionen zu Marketing-, Psychologie- und Managementthemen;

Empathie und konstruktive Konfliktlösung im Gruppenprozess.

Weiterentwicklung von Selbstorganisation und Belastbarkeit in parallelen Projekten;

reflektierter Umgang mit Leistungsanforderungen und Stress;

Fähigkeit zur kritischen Selbstanalyse und gezielten Weiterentwicklung;

bewusste Verknüpfung theoretischer Erkenntnisse mit beruflicher Praxis und persönlicher Erfahrung.

Grundlegende Begriffe und Problemstellungen der Unternehmensethik

Integration nachhaltiger unternehmerischer Verantwortung

Strategische Planung und normatives Management

Corporate Social Responsibility und deren praktische Anwendung

Personalplanung, -beschaffung und -entwicklung

Leistungsbeurteilung und Entlohnungssysteme

Arbeitsrechtliche Grundlagen und Mitarbeiterführung

Strategisches Personalmanagement und Organisationsentwicklung

Grundlagen des Managements und Führungsstile

Planung, Organisation und Kontrolle in Unternehmen

Entscheidungsfindung und Problemlösungsstrategien

Anwendung von Managementtechniken in praktischen Übungen und Fallstudien

Reflexion und Analyse der erweiterten Praxiserfahrungen

Entwicklung von Lösungsstrategien für berufliche Herausforderungen

Dokumentation der eigenen Lernerfolge und Kompetenzfortschritte

Präsentation der Reflexionsergebnisse und Diskussion in der Gruppe

Planung, Umsetzung und Evaluation komplexer Management-, Personal- und Reflexionsprozesse;

zielgerichtete Anwendung strategischer und personalwirtschaftlicher Instrumente;

selbstständige Gestaltung von Führungs-, Beratungs- und Veränderungssituationen im beruflichen Umfeld.

Vertieftes Wissen in strategischem Management, HRM, Organisationsentwicklung und Leadership;

sichere Anwendung von Analyse- und Planungsinstrumenten (SWOT, Balanced Scorecard, SMART, Kollegiale Beratung);

methodische Reflexionsfähigkeit durch systemische Fragetechniken und Self-Leadership-Strategien.

Souveräne Kommunikation in Führungs- und Beratungssituationen;

förderliche Teamarbeit in kollaborativen Prozessen;

Empathie und Moderationskompetenz in konflikthaften oder gruppendynamischen Kontexten;

adressatengerechte Präsentation komplexer Themen aus Strategie, Führung und Personalentwicklung.

Gestärkte Selbstreflexion, Resilienz und Selbstführung;

reflektierter Umgang mit Verantwortung, Ethik und Wirkung im Berufsalltag;

Balance zwischen analytischer Klarheit und menschlicher Empathie;

kontinuierliche persönliche Weiterentwicklung als Grundlage wirksamer Führung und Zusammenarbeit.

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik und der betrieblichen Informationssysteme

Entwicklung und Einsatz von ERP-Systemen

Datenbanken und Datenmanagement

Anwendung von IT-Lösungen in betriebswirtschaftlichen Prozessen Grundlagen der Wirtschaftsinformatik und der betrieblichen Informationssysteme

Entwicklung und Einsatz von ERP-Systemen

Datenbanken und Datenmanagement

Anwendung von IT-Lösungen in betriebswirtschaftlichen Prozessen

Grundlagen des Steuerrechts und der betrieblichen Steuerlehre

Steuerliche Gewinnermittlung und Bilanzierung

Unternehmensbesteuerung und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten

Anwendung der steuerrechtlichen Kenntnisse in praktischen Fallstudien

Grundlagen der Produktionsplanung und -steuerung

Logistikmanagement und Supply Chain Management

Produktions- und Logistikcontrolling

Anwendung der theoretischen Kenntnisse in praktischen Fallbeispielen

Vertiefte Reflexion der beruflichen Praxiserfahrungen

Analyse der betrieblichen Prozesse und Entwicklung von Verbesserungsstrategien

Dokumentation der eigenen Lernerfolge und Kompetenzfortschritte

Präsentation und Diskussion der Reflexionsergebnisse in der Gruppe

Bearbeitung komplexer Aufgaben von der Finanzbuchhaltung bis zur Bilanzanalyse; Erstellung englischsprachiger Reports; Organisation und Durchführung digitaler Prüfungen; Umsetzung theoretischer Methoden in praktische Kontexte.

Fundiertes Wissen in Rechnungswesen, Bilanzierung und Kostenrechnung; sichere Anwendung mathematischer und finanzmathematischer Verfahren; Beherrschung von Fachenglisch im betriebswirtschaftlichen Kontext; kritische Analyse und Interpretation von Jahresabschlüssen in Unternehmen und Non-Profit-Organisationen

Zusammenarbeit in Gruppenarbeiten (Bilanzanalyse); Präsentation von Ergebnissen in deutscher und englischer Sprache; adressatengerechte Kommunikation komplexer Sachverhalte auch für nicht-finanzspezifische Zielgruppen.

Stärkung von Selbstorganisation und Disziplin in digitalen Lehr- und Prüfungsformaten; kritisches Denken und konstruktiver Umgang mit Datenlücken; Durchhaltevermögen bei komplexen mathematischen Aufgaben; Reflexion eigener Lernprozesse mit einem Schuss Selbstironie.

Grundlagen und Strategien des modernen Marketings; Analyse von Zielgruppen und Bedürfnissen nach Maslow;

Entwicklung von Marketingzielen und -strategien; Einsatz klassischer Instrumente des Marketing-Mix (Produkt, Preis, Distribution, Kommunikation);

Anwendung von Analysemodellen wie SWOT-, Portfolio- und Produktlebenszyklusanalysen sowie ergänzender Modelle wie AIDA, Funnel und Customer Journey.

Theoretische und praktische Grundlagen der Existenzgründung und Unternehmensnachfolge;

Erstellung eines Businessplans und Entwicklung eines Pitch Decks; Markt- und Wettbewerbsanalysen;

Einführung in Intrapreneurship und Entrepreneurship.

Verbindung psychologischer Theorien mit wirtschaftlichen Handlungsfeldern;

Schwerpunkte in Arbeits-, Organisations- und Konsumentenpsychologie; Untersuchung von Wahrnehmung, Motivation, Vertrauen und Gerechtigkeitsempfinden;

Einfluss psychologischer Faktoren auf Führung, Werbung und Konsumverhalten;

Analyse von Stress, Beanspruchung und Work-Life-Balance im Arbeitskontext.

Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung der Customer Journey;

Analyse von Zielgruppen, Kommunikationskanälen und Touchpoints im Fachbereich Wohnen des Studentenwerks Magdeburg;

Erstellung und Visualisierung einer Customer Journey Map;

Bearbeitung komplexer Aufgaben von der Finanzbuchhaltung bis zur Bilanzanalyse; Erstellung englischsprachiger Reports; Organisation und Durchführung digitaler Prüfungen; Umsetzung theoretischer Methoden in praktische Kontexte.

Fundiertes Wissen in Rechnungswesen, Bilanzierung und Kostenrechnung; sichere Anwendung mathematischer und finanzmathematischer Verfahren; Beherrschung von Fachenglisch im betriebswirtschaftlichen Kontext; kritische Analyse und Interpretation von Jahresabschlüssen in Unternehmen und Non-Profit-Organisationen

Zusammenarbeit in Gruppenarbeiten (Bilanzanalyse); Präsentation von Ergebnissen in deutscher und englischer Sprache; adressatengerechte Kommunikation komplexer Sachverhalte auch für nicht-finanzspezifische Zielgruppen.

Stärkung von Selbstorganisation und Disziplin in digitalen Lehr- und Prüfungsformaten; kritisches Denken und konstruktiver Umgang mit Datenlücken; Durchhaltevermögen bei komplexen mathematischen Aufgaben; Reflexion eigener Lernprozesse mit einem Schuss Selbstironie.